Frauen in Südosteuropa brauchen Schutz vor Gewalt

Mehr als 70.000 Frauen und Mädchen wurden während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren vergewaltigt, gefoltert und sexuell ausgebeutet. Und noch immer ist Gewalt gegen Frauen in Südosteuropa weit verbreitet. Trotz einiger Fortschritte, wie der Einführung von Mechanismen zur Entschädigung Überlebender sexualisierter Kriegsgewalt geht die Aufarbeitung des gewaltsamen Konflikts nur langsam voran. Viele Überlebende leiden weiter unter kriegsbedingten Traumata und sozialer Stigmatisierung und haben keinen ausreichenden Zugang zu angemessenen Unterstützungsangeboten. Nationale und regionale politische Debatten ignorieren jedoch meist die Perspektive der Überlebenden. Insgesamt herrscht noch immer Schweigen über den Krieg.

Zehn Fakten über Frauenrechte in Südosteuropa

1. Sexualisierte Kriegsgewalt in Zahlen

Bis zu 50.000 Frauen und Mädchen in Bosnien und Herzegowina haben laut Schätzungen sexualisierte Kriegsgewalt erfahren. Im Kosovo waren es rund 20.000, in Kroatien 3.000. Zu Serbien fehlen verlässliche Daten. Die erlebte Gewalt, die mit sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung einhergeht, wirkt bis in die Familien hinein. Denn Trauma-Symptome können an die nächste Generation weitergegeben werden.

2. Sexualisierte Gewalt heute

Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt (SGBV) ist in der Region nach wie vor weit verbreitet. 70 Prozent aller Frauen ab 15 Jahren haben Gewalt, sexuelle Belästigung und/oder Stalking erlebt, wie eine Studie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Moldawien und Ukraine ergab. Diese Gewalt wurzelt oftmals in Kriegserfahrungen. Und sie findet häufig innerhalb der Familie statt. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie nahm die Gewalt gegen Frauen zu. 2021 verzeichnete Kroatien elf Femizide. In Serbien wurden mindestens 20 Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermordet.

3. Frauen ethnischer Minderheiten mehrfach diskriminiert

Viele Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, wie Roma, Ägypter:innen und Askahli, haben sexualisierte Kriegsgewalt erlebt. Auch heute sind sie fast überall in der Region Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Meist leben sie in Armut und unter schwierigen sozialen Bedingungen. Sie haben kaum Zugang zu Gesundheitsdiensten und Bildung. Das trifft besonders Mädchen, die oft früh verheiratet werden.

4. Kinder des Krieges

Im Juli 2022 verabschiedete das Parlament der Föderation von Bosnien und Herzegowina einstimmig einen Gesetzesentwurf, der junge Frauen und Männer, die nach einer Kriegsvergewaltigung geboren sind, erstmalig gesetzlich anerkennt. Trotz des Erfolgs erleben die „Kinder des Krieges“ nach wie vor Stigmatisierung, Ausgrenzung und Benachteiligung. Sie leiden im Vergleich zu anderen jungen Erwachsenen häufiger an psychischen Problemen wie Depressionen, Angst und geringer Selbstachtung. Oft haben sie in der Kindheit emotionale Vernachlässigung erfahren.

5. Rechte und Schutz Überlebender sexualisierter Gewalt

Die einzelnen Länder haben eine Reihe internationaler Abkommen zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt ratifiziert. Zusätzlich verbieten ihre Verfassungen sowie daraus abgeleitete Gesetze ausdrücklich die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Dennoch reichen die Standards zum Schutz Überlebender sexualisierter Kriegsgewalt oft nicht aus, weil ein zusammenhängender rechtlicher Rahmen fehlt.

6. Entschädigung für Überlebende

Es ist ein Erfolg der Frauenbewegung in der Region, dass Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt im Kosovo (seit 2018), in Bosnien und Herzegowina (seit 2006) und Kroatien (seit 2015) Anspruch auf Wiedergutmachung in Form einer monatlichen Rente haben. Komplexe und langwierige Antragsverfahren erhöhen jedoch das Risiko einer Retraumatisierung. Viele Überlebende schrecken deshalb vor einer Antragstellung zurück. Auch ist die Geltung der Gesetze zeitlich und örtlich begrenzt. So hatten kosovarische Überlebende beispielsweise nur Zeit bis Anfang 2023, um ihren Antrag zu stellen. Erst kürzlich wurde die Frist um zwei Jahre verlängert. Unsere Partner:innen fordern aber, die Frist ganz aufzuheben.

7. Unzureichender Zugang zu Gesundheitsdiensten

Gesundheitseinrichtungen sind oft die erste Anlaufstelle für Überlebende sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. Doch häufig treffen sie dort auf Vorurteile und diskriminierendes Verhalten der Gesundheitskräfte, erleben Scham und Stigmatisierung. In den staatlichen Gesundheitseinrichtungen fehlen bisher verbindliche Standards, die einen angemessenen Umgang mit Überlebenden sichern.

8. Vergangenheitsarbeit geprägt von nationalistischer Geschichtsschreibung

Von Regierungen initiierte Gedenkveranstaltungen konzentrieren sich meistens auf die Opfer oder Überlebenden der jeweils vorherrschenden ethnischen Gruppe. Auch Schulen und Universitäten vermitteln noch immer nicht das gesamte Bild der Konflikte der 1990er Jahre. Sexualisierte Kriegsgewalt und deren Ursachen und Folgen kommen fast nie zur Sprache.

9. Mangelnde Strafverfolgung sexualisierter Kriegsgewalt

Zwar ist auf Länderebene die Zahl der Anklagen gegen Kriegsverbrecher:innen gestiegen, die mit sexualisierter Kriegsgewalt in Zusammenhang stehen. Die Zahl der Verfahren bleibt jedoch gemessen an der geschätzten Gesamtzahl von Überlebenden extrem niedrig. Die meisten Täter:innen sind nach wie vor auf freiem Fuß. Das entmutigt andere Überlebende, ihren Fall vor Gericht zu bringen.

Generell ist die Straflosigkeit bei sexualisierter Gewalt hoch. In Kroatien und Serbien planen die Regierungen zwar eine Verschärfung des Strafrechts bzw. haben dies bereits getan. Doch Politik, Justiz und Polizei setzen die bestehenden Gesetze nicht durch. Gleiches gilt für Bosnien und Herzegowina. Dort haben Frauen, die eine Vergewaltigung überleben, beispielsweise keinen gesicherten Zugang zu kostenloser Unterstützung – obwohl das Gesetz genau das vorschreibt.

10. Regionale Vernetzung

In den einzelnen Ländern Südosteuropas engagiert sich eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Frauenrechtsorganisationen zum Thema sexualisierte Kriegsgewalt. Ihre Wirksamkeit ist aber oft lokal begrenzt ohne eine länderübergreifende gemeinsame Agenda. Um den Einfluss und die Wirksamkeit der Frauenrechtsarbeit zu erhöhen, braucht es gemeinsames Lernen und Erfahrungsaustausch über Arbeitsansätze und „best practices“ sowie eine länderübergreifende koordinierte Zusammenarbeit.

(Stand: 06/2023)

Zahlen & Fakten aus der Praxis

Partnerorganisationen:

- Bosnien und Herzegowina: Association Žena BiH Mostar, Budućnost, Center of Women’s Rights, Medica Zenica, Forgotten Children of War, Vive Žene

- Kosovo: Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT), Medica Gjakova

- Kroatien: Centre for Women War Victims – ROSA

- Serbien: Association of Roma „Danica“ Pančevo, Roma Women of Vojvodina, Autonomous Women Center, Youth Initiative for Human Rights (YIHR), Women in Black

Projektschwerpunkte:

- Feministische Vergangenheitsbewältigung

- Bessere Gesundheitsdienstleistungen für Überlebende sexualisierter Gewalt

- Regionale Vernetzung von Frauenrechtsorganisationen

Finanzierung (Mittelgeber):

- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

- Louis Leitz Stiftung

- Eigenmittel

Quelle: Jahresbericht 2022

Arbeitsschwerpunkte

Mehr als 20 Jahre liegen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien nun zurück. Die Folgen sind bis heute spürbar. Wachsende politische Spannungen angesichts des russischen Angriffskrieges machen deutlich, wie wichtig Versöhnungsarbeit und Unterstützung für Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt, ihre Familien und die Gesellschaften bis heute sind.

Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Serbien und Kroatien legt medica mondiale besonderes Augenmerk darauf, die gewaltsame Vergangenheit aufzuarbeiten und Versöhnung zu fördern. Ziel ist es, positive Veränderungen für Überlebende sexualisierter Gewalt sowohl auf politischer, institutioneller, gesellschaftlicher wie individueller Ebene zu bewirken. Rechte der Überlebenden, ihrer Familien und der nachfolgenden Generationen auf Wahrheit, Wiedergutmachung und Gerechtigkeit sollen verwirklicht werden.

Die Arbeit umfasst drei Schwerpunkte:

1. Gewalt gegen Frauen verhindern

Um sexualisierter Gewalt vorzubeugen, ist es notwendig, sich kritisch und offen mit der Vergangenheit und diskriminierenden Normen und Werten auseinanderzusetzen. Folgende Aktivitäten sollen auf verschiedenen Ebenen zu einem Bewusstseinswandel beitragen, damit die Perspektiven und Bedürfnisse Überlebender sexualisierter Kriegsgewalt sichtbar und berücksichtigt werden:

Feministische, interethnische Erinnerungsarbeit

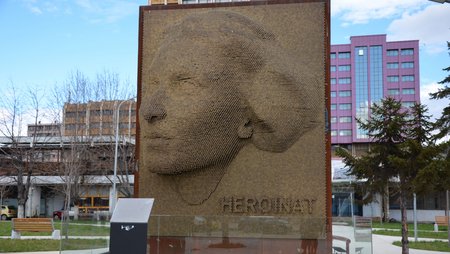

Sieben Frauenrechtsorganisationen aus Serbien, Kosovo und Bosnien und Herzegowina haben mit medica mondiale ein regionales Programm zum Thema Erinnerungsarbeit entwickelt. Das langfristige Ziel: eine feministische, interethnische Erinnerungskultur aufbauen. In Serbien zum Beispiel setzen sich die Kolleg:innen von Autonomous Women‘s Center, Women in Black und die Youth Initiative for Human Rights (YIHR) mit öffentlichen Aktionen für einen kritischen Umgang mit Kriegserinnerungen ein.

Bildungsangebote zum Thema sexualisierte Kriegsgewalt

Die Partnerorganisationen entwickeln Bildungsangebote zum Thema sexualisierte Kriegsgewalt für Jugendliche, Schüler:innen und Studierende sowie Mitarbeitende von ausgewählten staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen. Sie bearbeiten das Thema aus feministischer interethnischer Perspektive. Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt sind in die Entwicklung der Module eingebunden. Angesichts wachsender Spannungen zwischen Kosovo und Serbien, hat zum Beispiel YIHR 2022 fünf Workshops über sexualisierte Kriegsgewalt für Jugendliche beider Länder angeboten. Sie erreichten 115 Teilnehmer:innen.

Ausstellungen und Jugendbegegnungen

Ausstellungen und Jugendbegegnungen sollen anregen, sich kritisch mit eigenen Wahrheitsvorstellungen, Werten, Normen und Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.

Interethnische Dialoge

Die Partnerorganisationen organisieren Dialoge zwischen Überlebenden sexualisierter Kriegsgewalt und Schüler:innen mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund. So leistet beispielsweise Vive Žene in Bosnien und Herzegowina einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung.

Politische Interessenvertretung

Im länderübergreifenden Programm „Amplifying Voices“ haben sieben Partnerorganisationen 2022 eine gemeinsame politische Strategie entwickelt, deren Ziel die rechtliche und soziale Anerkennung von Überlebenden sexualisierter Kriegsgewalt ist.

2. Überlebende solidarisch unterstützen

Die meisten Überlebenden sexualisierter Gewalt leiden unter vielschichtigen Langzeitfolgen, die ihr Wohlergehen beeinträchtigen. Beispielsweise wird ihnen oft mit ausgrenzendem und stigmatisierendem Verhalten begegnet, wenn sie Gesundheitsdienste oder soziale Unterstützungsdienste in Anspruch nehmen möchten. Politisch und gesellschaftlich kämpfen Überlebende um Anerkennung ihrer Bedürfnisse. Um ihr Recht auf Wiedergutmachung durchzusetzen, engagieren sich die Partnerorganisationen von medica mondiale wie folgt:

Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt ganzheitlich unterstützen

Überlebende sexualisierter Gewalt erhalten kostenlose ganzheitliche Unterstützung durch psychosoziale und medizinische Versorgung, rechtlichen Beistand sowie Einkommen schaffende Maßnahmen. Dies schließt auch die Familien der Überlebenden mit ein.

Antrag auf Kriegsrente

Im Kosovo, in Kroatien und Bosnien und Herzegowina unterstützen die Partnerorganisationen Überlebende dabei, eine finanzielle Entschädigung zu beantragen. Die Begleitung verringert das Risiko einer Retraumatisierung im Verlauf des Antragsverfahrens und erhöht ihre Chancen auf Bewilligung der Rente. Im Kosovo konnten KRCT und Medica Gjakova, gemeinsam mit lokalen Partner:innen, 2022 eine Gesetzesänderung bewirken. Diese verlängert den Zeitraum, in dem Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt Entschädigungszahlungen beantragen können.

Psychosoziale Begleitung bei Gerichtsverfahren

Überlebende sexualisierter Gewalt erhalten rechtliche Vertretung und Beratung sowie psychosoziale Begleitung in Kriegsverbrecherprozessen und Gerichtsverfahren zu sexualisierter Gewalt.

Fachpersonal sensibilisieren und qualifizieren

Die Partnerorganisationen schulen Fachkräfte im Gesundheits- und Justizsektor sowie im Sozialwesen im stress- und traumasensiblen Umgang mit Überlebenden sexualisierter Gewalt und entwickeln institutionelle Standards.

Advocacy-Arbeit

Die Advocacy-Arbeit zielt darauf ab, die staatlichen Entschädigungsmechanismen und deren Umsetzung zu verbessern. Zugleich wirken die Partnerorganisationen darauf hin, Gesundheitsdienste und Gerichtsverfahren stress- und traumasensibler zu machen.

3. Feministische Aktion stärken

Angesichts der vorherrschenden ethno-nationalistisch geprägten Geschichtsschreibung in den einzelnen Ländern Südosteuropas fehlt es der breiten, aber regional wenig vernetzen Frauenbewegung an Durchsetzungskraft. Eine feministische regionale zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, ist daher ein strategischer Bestandteil unserer Arbeit in Südosteuropa. Dadurch wird der politische und gesellschaftliche Einfluss und die Breitenwirksamkeit des Engagements gleichgesinnter Frauenorganisationen erhöht. Im Vordergrund stehen dabei folgende Aktivitäten:

Regionaler Erfahrungsaustausch

Die Partnerorganisationen fördern den regionalen Austausch über Arbeitsansätze, Lernerfahrungen und gute Beispiele aus der Praxis.

Gemeinsame Advocacy-Arbeit verschiedener Partnerorganisationen

Auf der Grundlage von gemeinsamen konzeptionellen Reflektionen zum Thema „Dealing with the past“ aus einer feministischen Perspektive, entwickeln die Partnerorganisationen Advocacy-Strategien und Maßnahmen zum Thema sexualisierte Kriegsgewalt, um die länderübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. So nahmen unsere Partnerorganisationen in Südosteuropa zum Beispiel den Internationalen Tag für die Beseitigung sexueller Gewalt in Konflikten am 19. Juni zum Anlass, um länderübergreifend auf dieses vielschichtige Thema hinzuweisen.

Feministische Frauenorganisationen stärken und strategisch vernetzen

Oftmals erleben Aktivist:innen ethnonationalistisch motivierte Anfeindungen. medica mondiale unterstützt gleichgesinnte feministische Frauenorganisationen dabei, sich in der Region strategisch zu vernetzen und sich gegenseitig zu schützen und zu stärken.

Forschung rund um sexualisierte Kriegsgewalt

Studien erforschen die langfristigen Folgen sexualisierter Kriegsgewalt und Wirksamkeit von Entschädigungszahlungen. Außerdem tragen diese wissenschaftlichen Analysen dazu bei, die rechtliche Situation und gesellschaftliche Anerkennung von Kindern, die aus Kriegsvergewaltigungen entstanden sind, zu verbessern. Sie enthalten zudem Empfehlungen für Gesetzesänderungen und Netzwerkarbeit.

(Stand „Arbeitsschwerpunkte“: 08/2023)