Vergewaltigungsmythen: Welche Funktion und Wirkung haben sie?

Ein weit verbreiteter Vergewaltigungsmythos lautet: „An dunklen, einsamen Plätzen sind Frauen und Mädchen besonders gefährdet, vergewaltigt zu werden – meist durch fremde Täter:innen." Dabei finden zwei Drittel aller Vergewaltigungen Zuhause, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz statt.

Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Zwar tragen Täter:innen die Verantwortung für ihr Handeln. Dennoch bewegen sie sich in einem System, das Gewalt gegen Frauen nicht ausreichend verurteilt und mitunter sogar entschuldigt. Dies zeigt sich auch in Vergewaltigungsmythen.

Vergewaltigungsmythen: Eine Definition

Mit dem Begriff Vergewaltigungsmythos ist eine Verharmlosung sexualisierter Gewalt gemeint, die den meist männlichen Täter entschuldigt und die Schuld dem Opfer zuschiebt. Geprägt wurde der Begriff im Jahr 1980 von der Sozialpsychologin Martha Burt, die Vergewaltigungsmythen definierte als

„vorurteilsbehaftete, stereotype oder falsche Vorstellungen über Vergewaltigung, Vergewaltigungsopfer und Vergewaltiger“.

Der Sozialpsychologe Gerd Bohner berücksichtigt mit seiner Definition aus 1998 auch die Funktion von Vergewaltigungsmythen:

„Vergewaltigungsmythen sind deskriptive oder präskriptive Überzeugungen über Vergewaltigung (d.h. über Ursachen, Kontext, Folgen, Täter, Opfer und deren Interaktion), die dazu dienen, sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen zu leugnen, zu verharmlosen, oder zu rechtfertigen.“

Wir stellen im Folgenden gängige Mythen sowie ihre Hintergründe und Folgen für Betroffene sexualisierter Gewalt als auch für die Gesellschaft vor.

Hintergründe zu Vergewaltigungsmythen: Wie funktionieren und wirken sie?

Vergewaltigungsmythen verharmlosen sexualisierte Gewalt und schützen das patriarchale System

Vergewaltigungsmythen stärken bestehende Geschlechterrollen und Klischees, denen eine diskriminierende Ungleichbewertung innewohnt. Indem eine sexistische Abwertung von Frauen in diesen Erzählungen reproduziert wird, wirken sie auf uns alle – und begünstigen durch Bagatellisierung Gewaltverhalten.

Vergewaltigungsmythen schützen die meist männlichen Täter:innen

Opferfeindliche Mythen über sexualisierte Gewalt sind nicht nur in der Bevölkerung verbreitet, sondern auch unter Fachkräften in Beratung, Justiz und Polizei. Tatsächlich wird die Glaubwürdigkeit Überlebender sexualisierter Gewalt mehr als bei allen anderen Delikten durch Polizei und Justiz, aber auch in Presse und Öffentlichkeit angezweifelt. Das resultiert in einer mangelnden strafrechtlichen Verfolgung. Das Ziel von Vergewaltigungsmythen wird so erreicht: sexualisierte Gewalt von Männern gegenüber Frauen zu leugnen, zu tabuisieren und zu verharmlosen.

„Sie wollte es auch“ – Die Stigmatisierung des Opfers

Verschiedene Vergewaltigungsmythen suggerieren, dass sexualisierte Gewalt vor allem Menschen trifft, die sich aufreizend anziehen oder sich nicht geschlechtskonform verhalten. So entsteht die Illusion, die Gefahr durch das eigene Verhalten kontrollieren zu können. Umgekehrt suggerieren solche Mythen im Falle einer Vergewaltigung, dass Menschen, die sich nicht geschlechtskonform verhalten, „es so gewollt hätten”. Sie entschuldigen die meist männlichen Täter:innen, stigmatisieren die Frauen und ermöglichen es der Gesellschaft, die Verantwortung für das Verbrechen von sich zu schieben.

Auch manche Überlebende sexualisierter Gewalt bedienen sich an Mythen wie „Nur schöne, junge Frauen werden vergewaltigt“, um eine Erklärung für das erfahrene Unrecht zu finden und dadurch dem erfahrenen Ohnmachtsgefühl entgegenzuwirken.

„Sie hat ihn provoziert“ – Mythen über Vergewaltigung

In vielen Gesellschaften ist die Vorstellung verbreitet, ein Opfer eines Sexualdelikts müsse seinen Unwillen glaubhaft kundtun, sich also beispielsweise massiv körperlich wehren. Durch diese Erwartungshaltung geht die Verantwortung auf die angegriffene Person über. Es wird ignoriert, dass Betroffene sich oftmals in einer Art Schockstarre befinden. Ein einfaches „Nein“ wurde beispielsweise in Deutschland im Sexualstrafrecht bis 2016 nicht als ausreichend anerkannt. Im Oktober 2023 blockierte die Bundesregierung eine EU-Richtlinie, die vorsah, Geschlechtsverkehr als unfreiwillige Handlung zu werten, wenn er ohne das freiwillige Einverständnis der Frau vollzogen werde („Ja heißt Ja“).

Aussagen wie „Warum hat sie ihn nur so provoziert?“ entschuldigen das Verhalten der Täter:innen und geben dem Opfer die Schuld. Letztlich sollen sie Überlebende durch Stigmatisierung und Scham zum Schweigen bringen. Doch weder das Verhalten einer Person, noch ihr Aussehen, Kleidung, Alter, Herkunft oder Religion sind Grund für eine Vergewaltigung. Ebenso gibt es kein Verhalten, das einer Vergewaltigung vorbeugen oder Täter:innen entschuldigen könnte. Die Mitschuld des Opfers an der Tat ist ein Vergewaltigungsmythos. Die Schuld für eine Vergewaltigung liegt allein bei den Täter:innen.

Mythen entschuldigen eine Vergewaltigung häufig mit dem angeblich natürlichen, unkontrollierbaren Sexualtrieb des Mannes oder einer psychischen Vorbelastung. Solche Mythen führen dazu, dass Täter:innen eine Vergewaltigung nicht als solche ansehen. Doch Vergewaltigung ist nicht das Ausleben sexueller Triebe, sondern durch sexuelle Gewalthandlungen ausgedrückte Aggressivität.

Sexualisierte Gewalt als etwas Abstraktes zu betrachten, das nur anderen Menschen angetan wird, ist eine Schutzreaktion. Wenn zum Beispiel Frauen sagen „Ich bin kein Opfer, das kann mir nicht passieren“, wehren sie damit die Angst vor der realen Bedrohung einer Vergewaltigung ab.

Hintergrundinformation zu den fünf Videos gegen Gewalt an Frauen

In einer Kooperation der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) und medica mondiale entstanden fünf Filme über sexualisierte Gewalt, die auf dieser Seite zu sehen sind. Studierende der KHM setzten sich zwei Semester lang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinander. Fünf junge Regisseur:innen drehten am Ende des Seminars jeweils einen Kurzfilm. Herausgekommen sind unverwechselbare Filme, die die Debatte um Gleichberechtigung und sexualisierte Gewalt um starke Bilder bereichern. Die Werke wurden zum Weltfrauentag 2018 veröffentlicht und regelmäßig im Vorprogramm von Kinos gezeigt.

Geschlechtsspezifische Gewalt: Fakten über Vergewaltigung

Gewalt gegen Frauen betrifft die ganze Gesellschaft, sexualisierte Gewalt ist eine Gefahr für alle Frauen

Fakt ist, sexualisierte Gewalt kann jeder Frau angetan werden, ungeachtet ihres sozialen oder ökonomischen Hintergrunds, ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Alters. Kommen mehrere Diskriminierungsformen zusammen – Rassismus, Behindertenfeindlichkeit oder beispielsweise Homophobie –, sind Betroffene in besonderem Maße gefährdet. Frauen machen den Großteil der Überlebenden sexualisierter Gewalt aus, doch auch Menschen anderen Geschlechts erleben sexualisierte Gewalt. Laut Bundeskriminalstatistik waren im Jahr 2022 665 Männer Opfer von vollendeter und versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und weiteren sexualisierten Übergriffen (im Vergleich zu 11.339 Frauen).

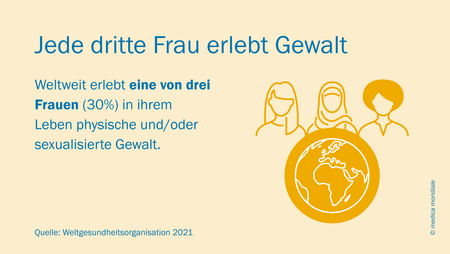

Etwa eine von drei Frauen weltweit erlebt sexualisierte Gewalt

Wie verbreitet sexualisierte Gewalt tatsächlich ist, ist nur schwer festzustellen. Scham, Tabuisierung und vor allem die Angst vor Schuldzuweisung und Stigmatisierung führen dazu, dass Vergewaltigungsfälle selten zur Anzeige gebracht werden. Zudem hat die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen Einfluss auf die gesellschaftliche sowie strafrechtliche Anerkennung von Vergewaltigung als solche. Daher ist von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen. Schätzungen zufolge erleben 30 Prozent der Frauen weltweit sexualisierte Gewalt.

Auch in Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass jeder Mensch Überlebende sexualisierter Gewalt kennt.

Fremde:r oder Freund:in: Wer tut Frauen Gewalt an?

Ein hartnäckiger Vergewaltigungsmythos, der immer wieder in Filmen oder in den Medien reproduziert wird, ist der Mythos der Vergewaltigung durch fremde, männlich gelesene Täter:innen nachts im Park oder auf einsamen Straßen. In der Realität dagegen sind in neun von zehn Fällen die Täter:innen Bekannte, Verwandte oder Kolleg:innen.

Überlebende sexualisierter Gewalt brauchen Unterstützung und Solidarität

Es ist wichtig, dass Überlebende sexualisierter Gewalt Unterstützung und Solidarität erfahren und nicht auf Vorurteile, Schuldzuschreibungen oder Leugnung der Gewalt treffen. Im Idealfall kommt die Unterstützung von Menschen aus dem Umfeld. Dieses sollte auch in der Lage sein, Warnsignale und frühe Anzeichen von Gewalt zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Unrecht anerkennen und Gewalt verhindern

Geschlechtsspezifische Gewalt kann nur beendet werden, wenn frauenverachtendes Verhalten – auch im Zusammenspiel mit weiteren Formen der Diskriminierung wie Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit – als schweres Unrecht erkannt wird und ein gesellschaftliches Umdenken stattfindet.

Aufklärung der Öffentlichkeit über Gewalt gegen Frauen

Damit ein entsprechendes Bewusstsein in der Bevölkerung wachsen kann, ist noch eine Menge Aufklärungsarbeit notwendig. Das öffentliche Bild der Vergewaltigung durch eine:n fremde:n Täter:in nachts im Freien müsse korrigiert und sexualisierte Gewalt durch bekannte, meist männliche Täter:innen aus familiärem und sozialem Umfeld benannt und problematisiert werden.

Gewalt gegen Frauen: Wieso ist Aufklärung über Vergewaltigungsmythen wichtig?

Geschlechtsspezifische Gewalt unterliegt einem Kontinuum. Sie verstetigt sich in Friedenszeiten, verschärft sich in bewaffneten Konflikten und setzt sich nach dem Krieg fort. Um dem entgegenzuwirken, muss auch über Vergewaltigungsmythen aufgeklärt werden.

Denn in Kriegssituationen tragen Vergewaltigungsmythen oft dazu bei, dass sexualisierte Kriegsgewalt überhaupt erst als machtvolles Mittel der Kriegsstrategie angewandt werden kann. So kann die Stigmatisierung Überlebender sexualisierter Kriegsgewalt beispielsweise Familien und das gesamte soziale Gefüge zerstören. Die Körper der Frauen symbolisieren die vermeintliche Ehre der Männer, die Vergewaltigung demonstriert die eigene Überlegenheit.

medica mondiale: Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit

Sexualisierte Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung. medica mondiale setzt sich auf politischer und gesellschaftlicher Ebene dagegen ein.

Straflosigkeit sexualisierter Gewalt beenden

medica mondiale sensibilisiert Politiker:innen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen fordern wir Regierungen weltweit auf, die internationalen Abkommen zur Gewaltprävention und zum Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt einzuhalten. Dazu gehören beispielsweise die Istanbul-Konvention und die UN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“.

Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass Überlebende sexualisierter Gewalt Gerechtigkeit erfahren und die Täter:innen bestraft werden. Dabei ist wichtig, über die Wirkung von Vergewaltigungsmythen aufzuklären: Je eher Fachkräfte in Beratung, bei der Polizei oder Justiz Vergewaltigungsmythen zustimmen, desto schwerer haben es Überlebende, Gerechtigkeit zu erfahren.

Patriarchale Geschlechterrollen hinterfragen, Diskriminierung entgegenwirken

In Deutschland und unseren Projektländern machen wir in der Öffentlichkeit aufmerksam auf die Ursachen und Folgen dieser Gewalt. Dabei geht es auch darum, ein Bewusstsein für Faktoren zu schaffen, die geschlechtsspezifische Gewalt verstärken und erhalten: traditionelle Geschlechterrollen und -stereotype etwa, oder die Diskriminierung von Frauen und Mädchen.

Darüber hinaus unterstützen wir Personen der Öffentlichkeit und Medienvertreter:innen dabei, sich bewusst zu werden, wie sie mit ihrer Berichterstattung Vergewaltigungsmythen weitertragen können – beispielsweise, indem der Fokus nur auf die spektakulären Fälle von Vergewaltigung durch Fremde an öffentlichen Orten gelegt wird.

Solidarität mit Frauen und Mädchen

Die Mitarbeiter:innen von medica mondiale zeigen unbedingte Solidarität mit Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren haben. Sie setzen sich gegen Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und Gewalt ein. Für Überlebende ist wichtig zu wissen, dass weder ihr Verhalten, ihr Aussehen noch sonstige Faktoren sexualisierte Gewalt verursachen noch verhindern können. Verantwortung und Schuld liegen allein bei den Täter:innen.

Frauen haben niemals Schuld an ihrer Vergewaltigung.