Frauen und Mädchen auf der Flucht vor Gewalt

Seit im Jahr 2015 eine große Gruppe von Menschen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Irak oder Afghanistan zu uns nach Deutschland geflüchtet ist, diskutieren Politiker:innen und Zivilgesellschaft darüber, wie mit den Herausforderungen dieser anhaltenden Migrationsbewegung umgangen werden soll.

Abschiebung und Ausgrenzung statt Unterstützung und Integration

In der Debatte um Flucht nach Europa drehen sich die Fragen nicht mehr darum, wo und wie die geflüchteten Menschen untergebracht werden sollen, wie sie medizinisch und psychologisch betreut werden können oder wie ihre „Integration“ in die deutsche Gesellschaft am besten gelingen könnte. Es geht verstärkt darum, wie Menschen aus afrikanischen oder arabischen Ländern von der Flucht nach Europa abgehalten werden können. Weiterhin kommt lediglich ein Bruchteil der weltweit flüchtenden Menschen nach Europa. Der größere Anteil der Geflüchteten sucht als Binnenvertriebene im eigenen Land oder in Nachbarstaaten Zuflucht. Trotzdem sieht Europa sich nicht imstande, eine humane Flüchtlingspolitik und eine würdige Versorgung und Unterbringung flüchtender Menschen zu gewährleisten.

Beschneidung von Asylrechten

Vielmehr sprechen sich viele deutsche Politiker:innen verstärkt für die Einführung von Obergrenzen für die Einreise flüchtender Menschen aus. Trotz der bereits durchgeführten Asylrechtsverschärfungen im Rahmen des sogenannten Asylpakets II plädieren sie für weitere Beschneidungen von Rechten Asylsuchender, um die Chancen für ein dauerhaftes Bleiberecht geflüchteter Menschen zu verringern.

Perspektive geflüchteter Frauen nicht beachtet

Nach wie vor leisten viele Menschen aus der Zivilgesellschaft Beeindruckendes, um geflüchteten Menschen zu helfen. Gleichzeitig mehren sich Stimmen, die mit rechtsradikalen und teils menschenverachtenden Positionen Hetze gegen Geflüchtete betreiben und sich für deren Ausweisung stark machen. Die Perspektive flüchtender Frauen und Mädchen und ihre besondere Gefährdungssituation vor, während und nach der Flucht finden kaum Eingang in die Debatten. Nur selten sind ernsthafte Anstrengungen bemerkbar, ihre Lage verbessern zu wollen.

Geschlechtsspezifische Gewalt auf der Flucht

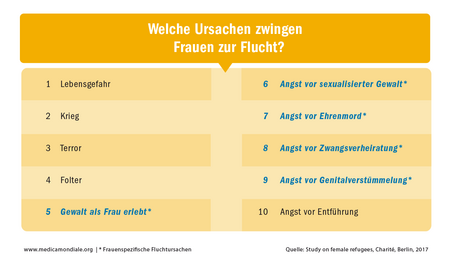

In den vergangenen Jahren suchten hunderttausende Frauen und Mädchen Zuflucht in Deutschland. Viele von ihnen haben in ihren Herkunftsländern, auf der Flucht, aber auch hierzulande massive sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt erlebt. Dennoch nehmen deutsche Politiker:innen diese Form der Gewalt selten als Fluchtgrund wahr. Auch die Einrichtung notwendiger Schutz- und Unterstützungsmechanismen in Deutschland lässt auf sich warten.

Fluchtgrund sexualisierte (Kriegs-)Gewalt

Frauen fliehen nicht nur vor Bomben, vor Krieg und Zerstörung aus ihren Heimatländern. Sie fliehen auch, weil sie sexualisierte Gewalt erleben müssen oder befürchten, dass sie und ihre Kinder dieser Gewalt ausgesetzt sein könnten. Krieg wurde und wird immer auf den Körpern der Frauen ausgetragen.

Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt an Frauen!

Die deutsche Bundesregierung sollte sich zu einer Politik der Geschlechtergerechtigkeit und einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt an Frauen und Mädchen bekennen. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema darf nicht darauf begrenzt werden, die Verantwortung für sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt abzulehnen und Gewalt gegen Frauen als etwas von Außen Kommendes zu darzustellen. Vielmehr muss diese im Inneren und Äußeren bekämpft und eine politische Instrumentalisierung um jeden Preis vermieden werden.

Unser Einsatz für geflüchtete Frauen und Mädchen

Wir setzten uns als Frauenrechts- und Hilfsorganisation auch für geflüchtete Frauen und Mädchen ein und fordern eine feministische Asylpolitik.

Wir fordern von der Bundesregierung zum Schutz geflüchteter Frauen und Mädchen:

Wir fordern die Bundesregierung auf, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt als Fluchtursache endlich ernst zu nehmen und als zentrales Thema auf die asylpolitische Agenda Deutschlands zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu setzen und sich auf europäischer Ebene für eine geschlechtersensible Ausgestaltung europäischer Asylpolitik einzusetzen.

Wir fordern die Bundesregierung auf, ausreichend Aufnahmekontingente und damit legale Fluchtwege für alleinreisende Frauen und Kinder zu schaffen, die sich in Flüchtlingslagern entlang der Fluchtroute befinden. Sich innerhalb der europäischen Union dafür einzusetzen, dass auch andere europäische Länder solche Kontingente einführen. Humanitäre Visa für Frauen auszustellen, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind.

Wir fordern die Bundesregierung auf, geflüchteten Frauen – auch aus sogenannten sicheren Herkunftsländern – ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf das Anhörungsverfahren einzuräumen, sie umfassend darüber aufzuklären, dass geschlechtsspezifische Gewalt einen Asylgrund darstellen kann. Die Anhörungen vor dem BAMF so zu gestalten, dass Frauen über einschneidende Erlebnisse wie eine Kriegsvergewaltigung, sprechen können. Hierfür braucht es eine respektvolle Atmosphäre, die eine Retraumatisierung verhindert.

Wir fordern die Bundesregierung auf, ein einheitliches Gewaltschutzkonzept zu erarbeiten, dass in allen Flüchtlingsunterkünften der Bundesrepublik Deutschland verbindlich umzusetzen ist. Außerdem die notwendige rechtliche Grundlage für die Erarbeitung eines solchen Bundeskonzeptes zeitnah zu schaffen und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Wir fordern die Bundesregierung auf, keine neuen Abkommen mit menschenverachtenden und diktatorischen Regimen abzuschließen, um Geflüchtete davon abzuhalten, in der EU und speziell in Deutschland Schutz zu suchen. Die Grenzsicherung nicht weiter zu externalisieren, zum Beispiel durch Internierungslager in Libyen, in denen geflüchtete Menschen festgehalten, gefoltert und vergewaltigt werden oder geplante Auffanglager in Tunesien.

Wir fordern die Bundesregierung auf, keine weiteren Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsländern zu bestimmen. Das muss insbesondere für ein Land wie Afghanistan gelten, in dem Frauen und Mädchen massiver Gewalt ausgesetzt sind. Wir fordern zudem, keine weiteren asylrechtlichen Verschärfungen einzuführen.

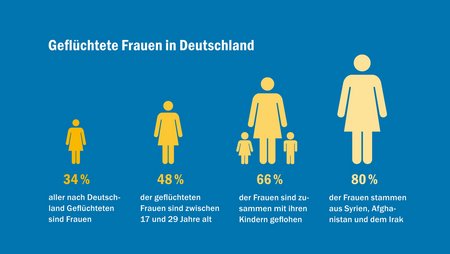

Geflüchtete Frauen und Mädchen in Deutschland

Viele geflüchtete Frauen und Mädchen, die nach Deutschland kommen, stammen aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan, Iran oder Eritrea. Länder, in denen seit Jahren Krieg und Vertreibung herrschen und Gewalt an der Tagesordnung ist. Diese Frauen und Mädchen bringen daher in vielen Fällen bereits Gewalterfahrungen mit. Dabei beschränken sich diese nicht auf physische und sexualisierte Gewalt, sondern können auch psychische, strukturelle, kulturelle oder multiple Gewaltformen enthalten.

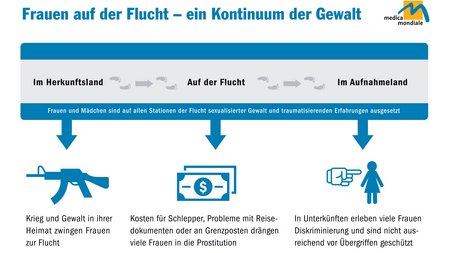

Wie zahlreiche Medienberichte belegen, erfahren die Frauen auch während der Flucht und in den Flüchtlingscamps Gewalt, in zahlreichen Fällen auch sexualisierte Gewalt, sei es durch Schlepper, flüchtende Männer, Mitarbeiter:innen in Flüchtlingscamps oder Grenzpolizist:innen. Der UNHCR berichtet, dass Frauen Ausweispapiere und Weiterreise mit Geschlechtsverkehr bezahlen müssen, oder aus Verzweiflung heiraten, um vermeintlich mehr Schutz zu erfahren.

Frauen über ihre Rechte in Deutschland aufklären

Aufgrund der Kriegssituation und auch aufgrund autokratischer sowie patriarchaler Herrschaftsformen in ihren Herkunftsländern haben viele Frauen noch nie in ihrem Leben Zugang zu einem funktionierenden Rechtssystem gehabt oder noch weitergehend kein Wissen darüber, dass ihnen überhaupt Rechte zustehen. Das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat muss daher zunächst hergestellt werden.

Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen unabdingbar

Damit sie sich in Deutschland zurechtfinden und ihnen tatsächlich Sicherheit geboten werden kann, ist es unabdingbar, dass sowohl die Landesflüchtlingsunterkünfte als auch die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte ein umfassendes und auf die Bedürfnisse geflüchteter Frauen abgestimmtes Gewaltschutzkonzept entwickeln, das von allen Verantwortlichen stringent umgesetzt wird.

Gewaltschutzkonzept: rechtlicher Hintergrund

Die sogenannte EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 sieht einheitliche Mindeststandards und festgelegte Aufnahmebedingungen für Asylsuchende sowie Regelungen für die Identifizierung und den Umgang mit besonders schutzbedürftigen Personengruppen vor und fordert die EU-Mitgliedsstaaten unter anderem dazu auf, geschlechtsspezifische Gewalt in Unterkünften zu verhindern. Sie ist seit dem Ablauf der Umsetzungsfrist am 20. Juli 2015 geltendes Recht in Deutschland.